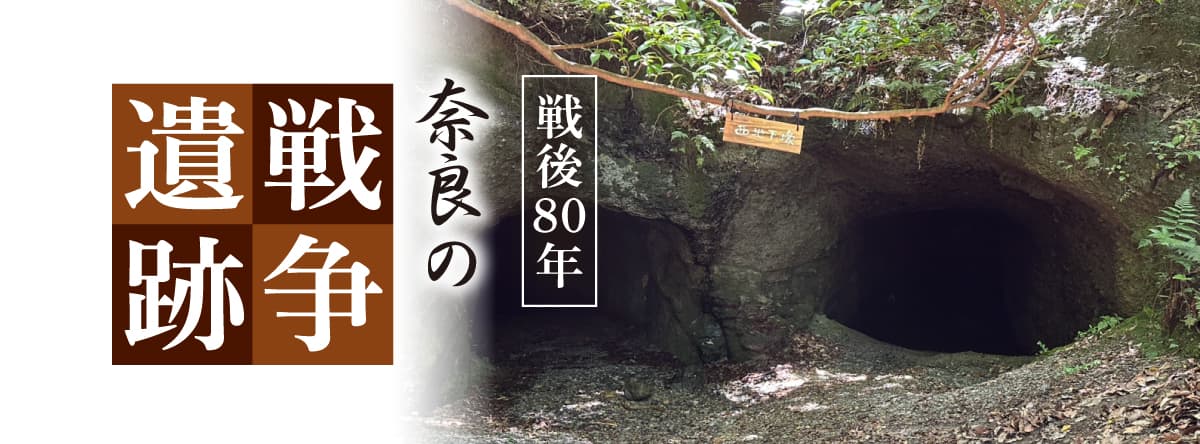

終戦から2025年で80年の節目を迎える

奈良に残る戦争の跡

日本が米国・英国など連合国と争った太平洋戦争(1941-45)の終結から80年が経つ。当時の様子を物語る遺構や戦争経験者はわずかとなり、記憶の風化が進んでいる。当時の奈良県にも航空基地や兵営が置かれ、戦争末期になると米軍による空襲、機銃掃射も行われていた。世界情勢が不安定な今、県内に残る戦争遺跡から改めて平和について考えよう。

奈良にも空襲はあった

奈良には軍事施設が少なく空爆の優先順位が低かったため被害が少なかったといわれているが、戦争末期になると小規模の空襲や機銃掃射があった。中でも県内最大の被害を出したとされるのが「榛原空襲」だ。

1945年7月24日午前9時頃、近鉄榛原駅付近を走行中の列車を2機の米軍機が攻撃。多数の死傷者を出し、その数は死者11人、負傷者27人、他の証言では死者40数名、負傷者はその倍以上ともいわれる。

空襲を受けた際、多くの乗客が車両の窓から6m下の地面に飛び降り、下では人が重なって辺りが血に染まっていたそうだ。

現場の橋脚には今なお弾痕が残り、かたわらには供養塔がひっそりと佇んで戦争のむごさを訴えている。

▼橋脚に残る無数の弾痕。コンクリートを弾丸が深く打ち砕いている。

迫る本土決戦に備えて

戦局が悪化した日本では本土決戦が構想されるようになり、1945年春頃から各地で陣地の構築や軍事施設の新設・拡張が進められた。

奈良では、同年2月から海軍練習生の教育用として計画された柳本飛行場が大和海軍航空隊の基地となり、戦闘機隊や近畿海軍航空隊司令部が置かれるなど増強が進んだ。

▼柳本飛行場跡/田園地帯となった飛行場跡には防空壕が残る

▼飛行場周辺には防衛用に高射砲が設置された。唐古・鍵遺跡公園には2か所に陣地跡がある。

また二上山北麓の景勝地・屯鶴峯では、同年6月ごろから陸軍によって航空総軍戦闘指令所とするための地下壕が掘られた。高さ約3m、幅約3~4mの通路が縦横に延び、総延長は約2kmに及んだ。

結果として本土決戦には至らず終戦を迎えたが、戦争が長引けば確実に奈良も戦場と化していただろう。

▼屯鶴峯地下壕(西地下壕)/急ピッチで掘られたため、掘りが粗い。

※周辺は足場が悪く危険な箇所もあるので訪問時は要注意

※周辺は足場が悪く危険な箇所もあるので訪問時は要注意

後世に伝えていくために

2022年、帝塚山大学の末吉洋文教授とゼミ生らによって県内各地に残された戦跡などをまとめたデジタルマップが作成された。インターネットの地図上に留めた1320のピンは戦争にまつわる場所やモノを示す。それぞれに郷土や戦争の資料、聞き取り調査によって集められた説明がまとめられ、若者が戦争を深く知るための教育ツールとして活躍中だ。

また、県内各地では毎年、組合や法人などによる戦争展が行われている。パネルや実物による戦争関連資料の展示、戦争体験者らの声を伝え続けられている。本物を通じて、戦争のリアルを体感してほしい。

各地の主な戦争展

⃝平和のための奈良市戦争展

7/30㊌〜8/3㊐

生涯学習センター(奈良市杉ヶ町23)

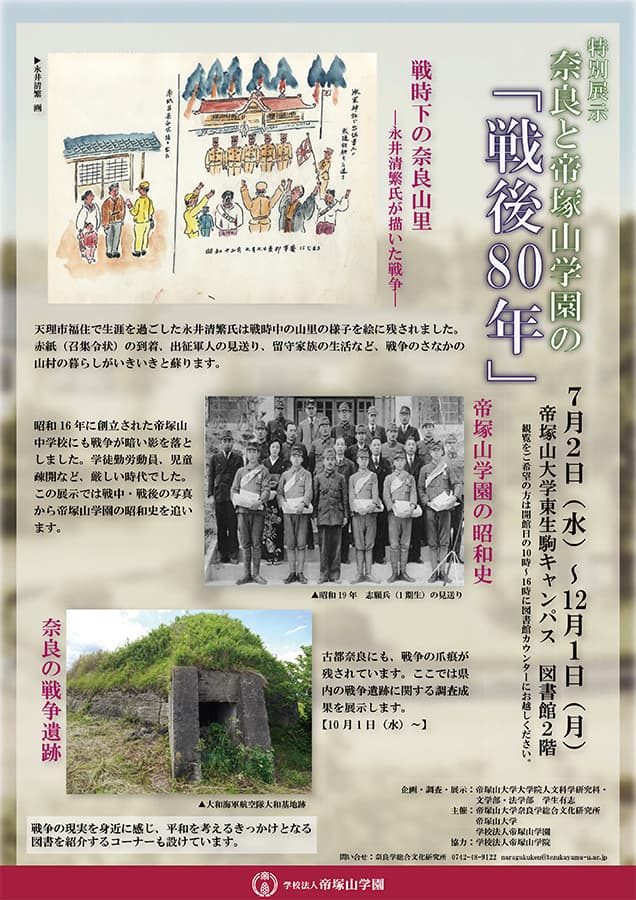

⃝奈良と帝塚山学園の戦後80年

7/2㊌〜12/1㊊

帝塚山大学東生駒キャンパス図書館2階(奈良市帝塚山7-1-1)